Fraunhofer HHI

Optische Datenübertragung aus der LED-Leuchte

Forscher des Fraunhofer-Instituts haben ein Modul zur optischen Datenübertragung mit handelsüblichen LEDs entwickelt, das auch ohne direkte Sichtverbindung auskommt. Die Automobilindustrie möchte gerne ihre Fertigungsroboter damit ausstatten – einen funktionstüchtigen Demonstrator gibt es bereits.

Drahtlose Datenübertragung wie WLAN nach dem Standard IEEE 802.11 oder Mobilfunk ist in den Zeiten des Internets der Dinge und der Industrie 4.0 gefragter denn je. Da die meisten Hersteller die lizenzfreien ISM-Bänder (Industrial, Scientific and Medicine) nutzen, speziell das 2,4-GHz-Band, können sich parallel betriebene und nicht aufeinander abgestimmte Funkmodule gegenseitig überlagern. Das reduziert die maximale Datenübertragungsrate. Forscher des Fraunhofer-Insituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut (HHI) haben zur Ergänzung des Datentransfers über Funk- und Mikrowellen eine Methode zur optischen Datenübertragung (Visual Light Communication, VLC oder auch Li-Fi) entwickelt, die als Frequenzband den sichtbaren Teil des Lichtspektrums nutzt. Die Übertragung auf dem 2,4-GHz-Band wird damit nicht gestört und auch für die Nutzung des optischen Frequenzbands fallen keine Lizenzbegühren an.

Das Funktionsprinzip zur optischen Datenübertragung

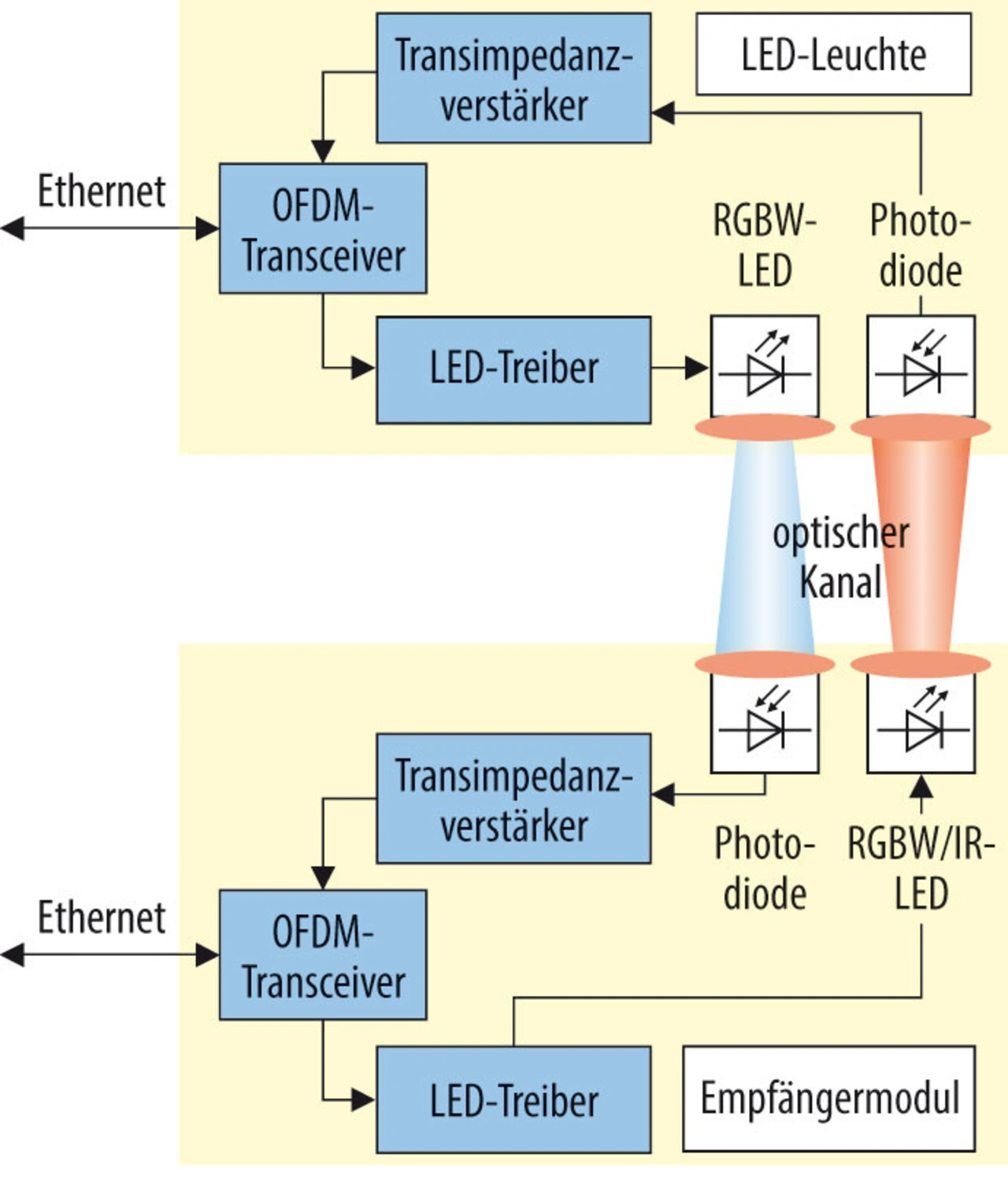

Der Sender ist eine handelsübliche RGB- oder auch RGBW-LED. Ihr Betriebsstrom wird über einen OFDM-Transceiver (orthogonales Frequenzmultiplexverfahren) zeitlich moduliert (Bild 1).

Da die LEDs thermisch nicht träge sind, folgt der Lichtstrom auch einer schnellen Modulation des Betriebsstroms oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz des Auges. Mit einer entsprechenden Schaltung zur Strommodulation könnte eine handelsübliche Büro- oder Arbeitsplatzbeleuchtung das Signal zur Datenübertragung unmerklich für den Menschen, sozusagen Huckepack, in ihrem Lichtstrom transportieren. Auf der Gegenseite empfängt und dekodiert ein gewöhnlicher Fotoempfänger mit einer nachgelagerten Schaltung mit OFDM-Transceiver das Signal.

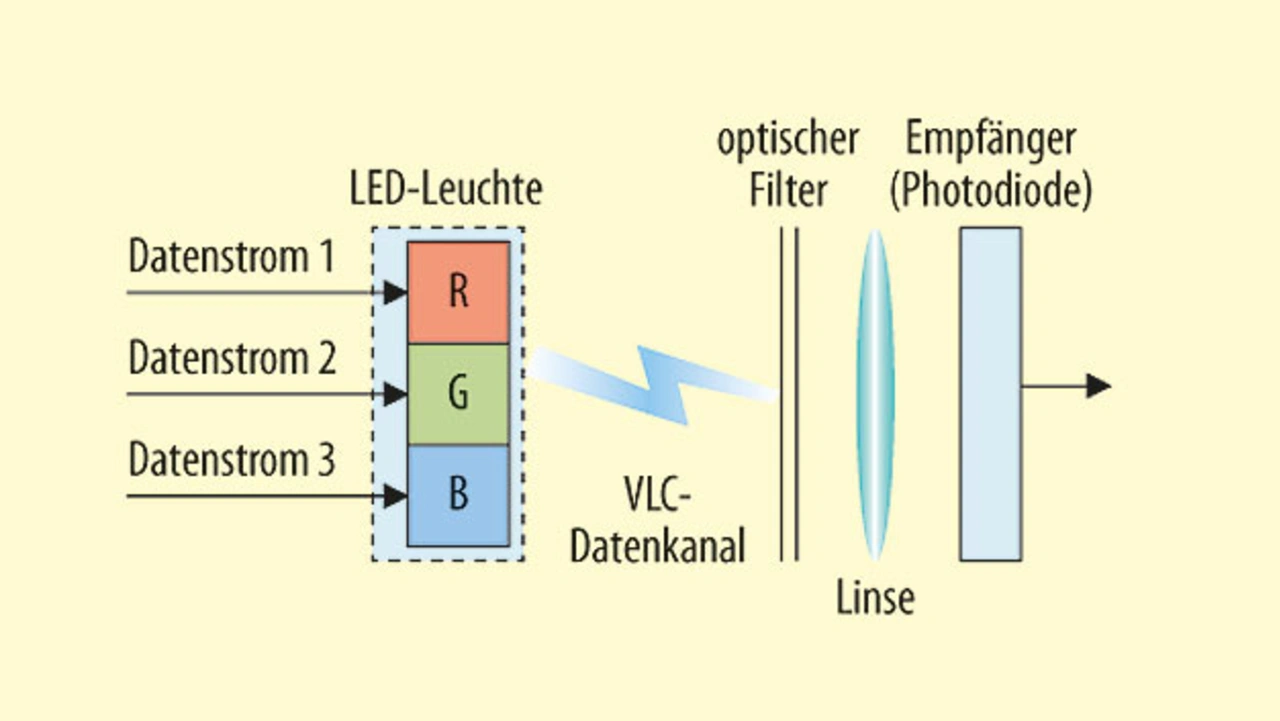

Eine RJ45-Ethernet-Schnittstelle ist für die Datenverbindung vorhanden. Bei direkter Sichtverbindung ist mit dem handgroßen VLC-Prototyp des HHI, den Entwickler als Plug-and-Play-Variante beziehen können, eine Datenübertragung mit bis zu 1 Gbit/s möglich. Bisher wird ein Kanal der RGBW-LED zum Senden genutzt. Bei einer Erweiterung auf drei Kanäle kann laut Dr. Anagnostis Paraskevopoulos, Projektleiter am HHI, eine Steigerung auf bis zu 3 Gbit/s erreicht werden (Bild 2).

Die Datenübertragung funktioniert auch bei indirektem Lichteinfall (Streulicht) und sogar unter Wasser. Dabei kommt es zu Paketverlusten und die Übertragungsgeschwindigkeit nimmt ab, die Verbindung bleibt aber bestehen. Die übermittelte Datenrate passt sich dynamisch an die aktuelle Signalstärke an. In der Produktion lassen sich mit der Methode beispielsweise Maschinendaten für eine Fertigungszelle über eine Leuchte, die sich oberhalb der Zelle befindet, auf das Smartphone des Maschinenführers übertragen. Dieser kann sich ohne Übertragungsabbruch innerhalb des Leuchtkegels und ein Stück darüber hinaus frei bewegen. Mit optischen Linsen kann der modulierte Lichtstrahl geformt und damit örtlich begrenzt werden, um Signalüberlagerungen aus benachbarten Leuchten zu vermeiden. Auch eine Punkt-zu-Punkt Übertragung ist möglich.

- Optische Datenübertragung aus der LED-Leuchte

- Ein Prototyp für die Fertigungszellen der Automobilhersteller