Elektromagnetische Verträglichkeit

EMV-gerechtes Design

Es gibt zahlreiche Techniken, um sowohl die Abstrahlung elektromagnetischer Störungen (EMI) als auch die Anfälligkeit gegen selbige gering zu halten. Im Folgenden daher einige allgemeine Empfehlungen für das EMV-gerechte Design auf Leiterplatten- und Bauteilebene.

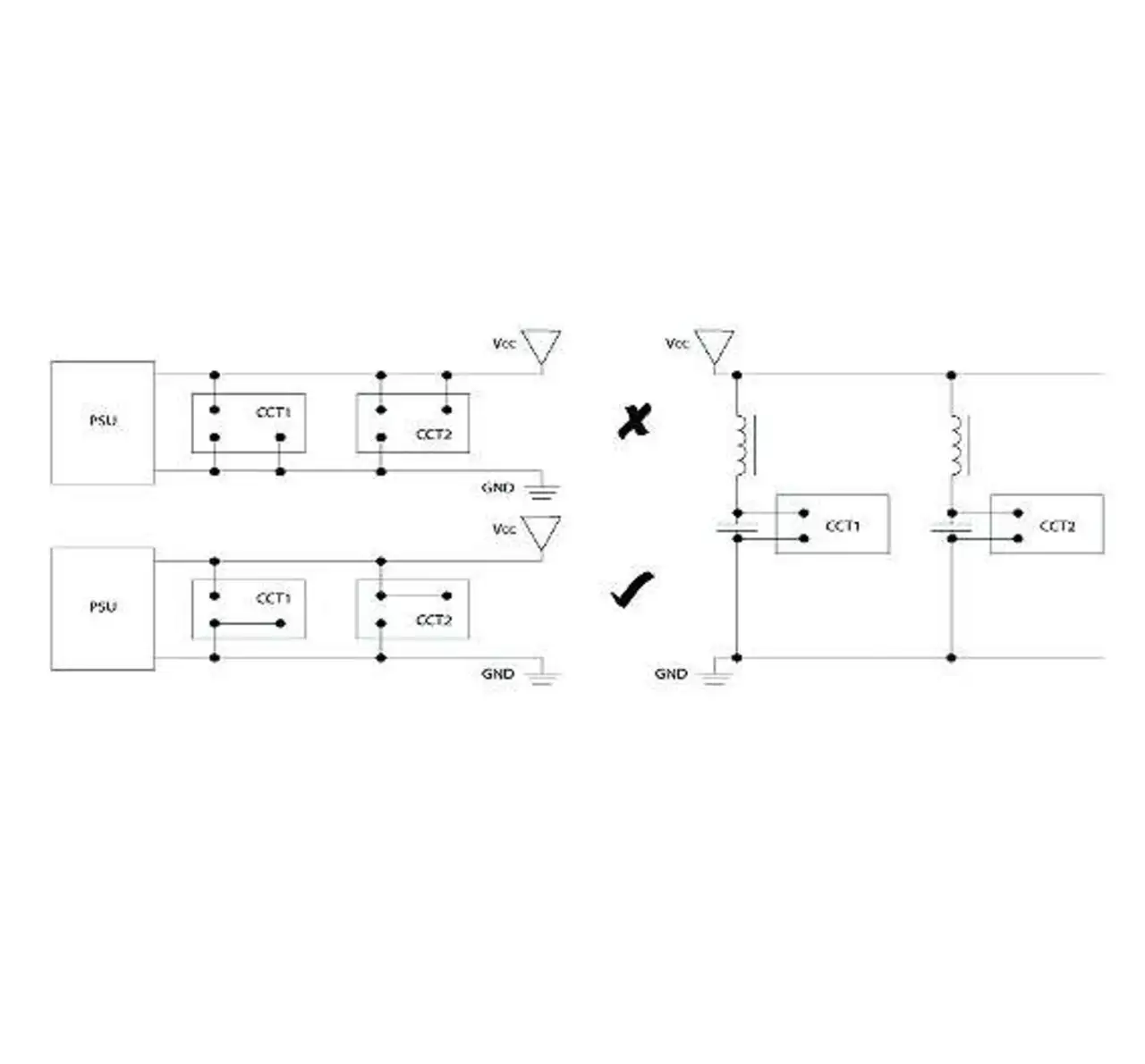

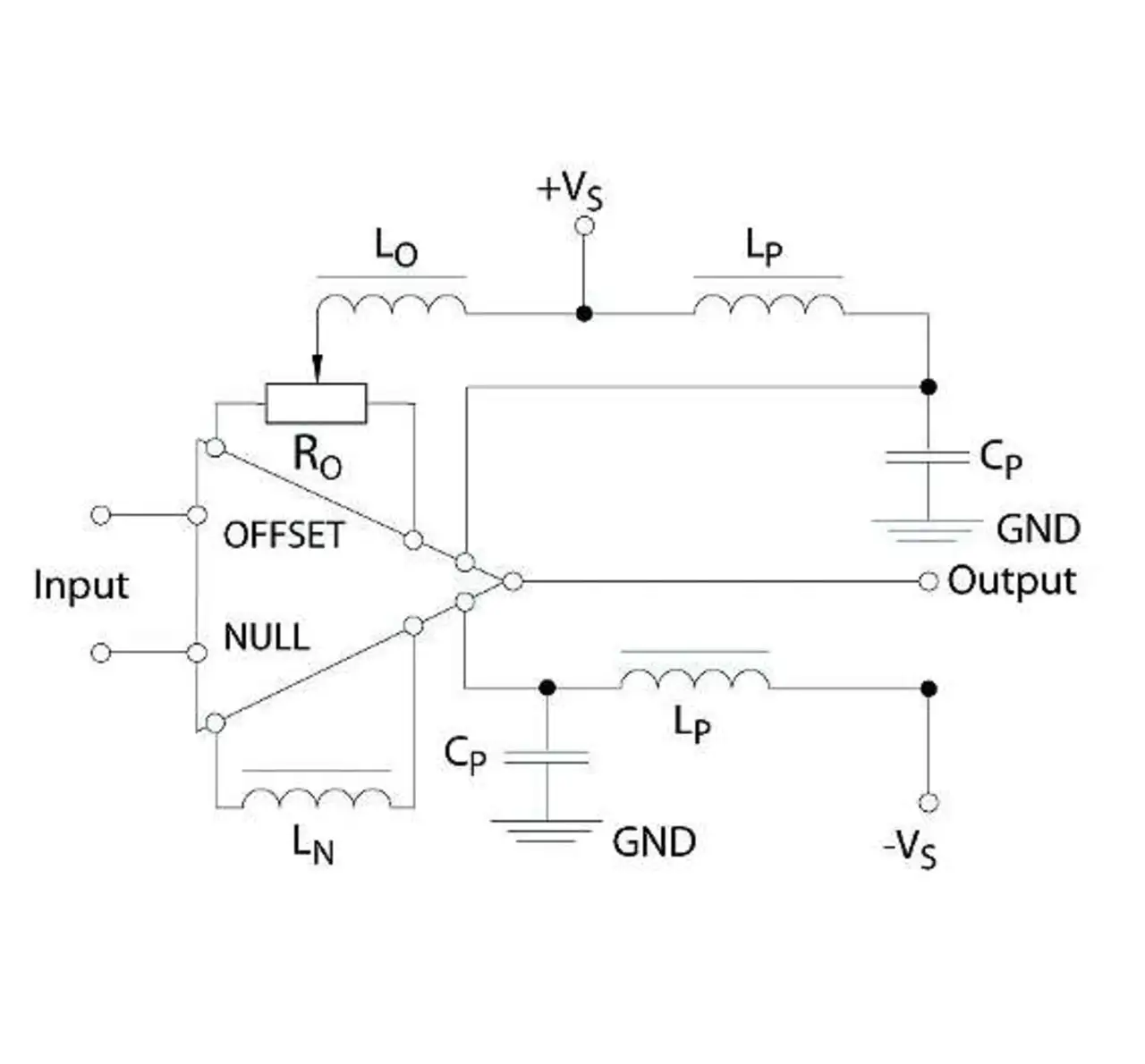

Beginnt man beim EMV-gerechten Design mit der Stromversorgung eines Systems, sollte der Entwickler sicherstellen, dass Schleifen in Versorgungsleitungen möglichst minimiert und die Leitungen an lokalen Endpunkten mittels Filter mit geringem Q-Wert entkoppelt sind (Bild 1). Systembereiche mit schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit sollten möglichst nahe an den Einspeisepunkten der Versorgungsspannungen platziert sein, die langsameren Bereiche weiter entfernt, um Transienten auf den Versorgungsleitungen zu verringern.

Entwickler sollten Tiefpassfilter auf Signalleitungen nutzen, um die Bandbreite auf das erforderliche Minimum zu reduzieren. Auf Leitungen mit großer Bandbreite sind die Hin- und Rückleitung eng beieinander zu halten. HF-Leitungen sind korrekt abzuschließen, um Reflexionen, Oszillationen und Überschwingen zu minimieren. Leitungen, die Signale an eine andere Leiterplatte weitergeben, sollten am besten am Eintrittspunkt auf der Platine terminiert werden.

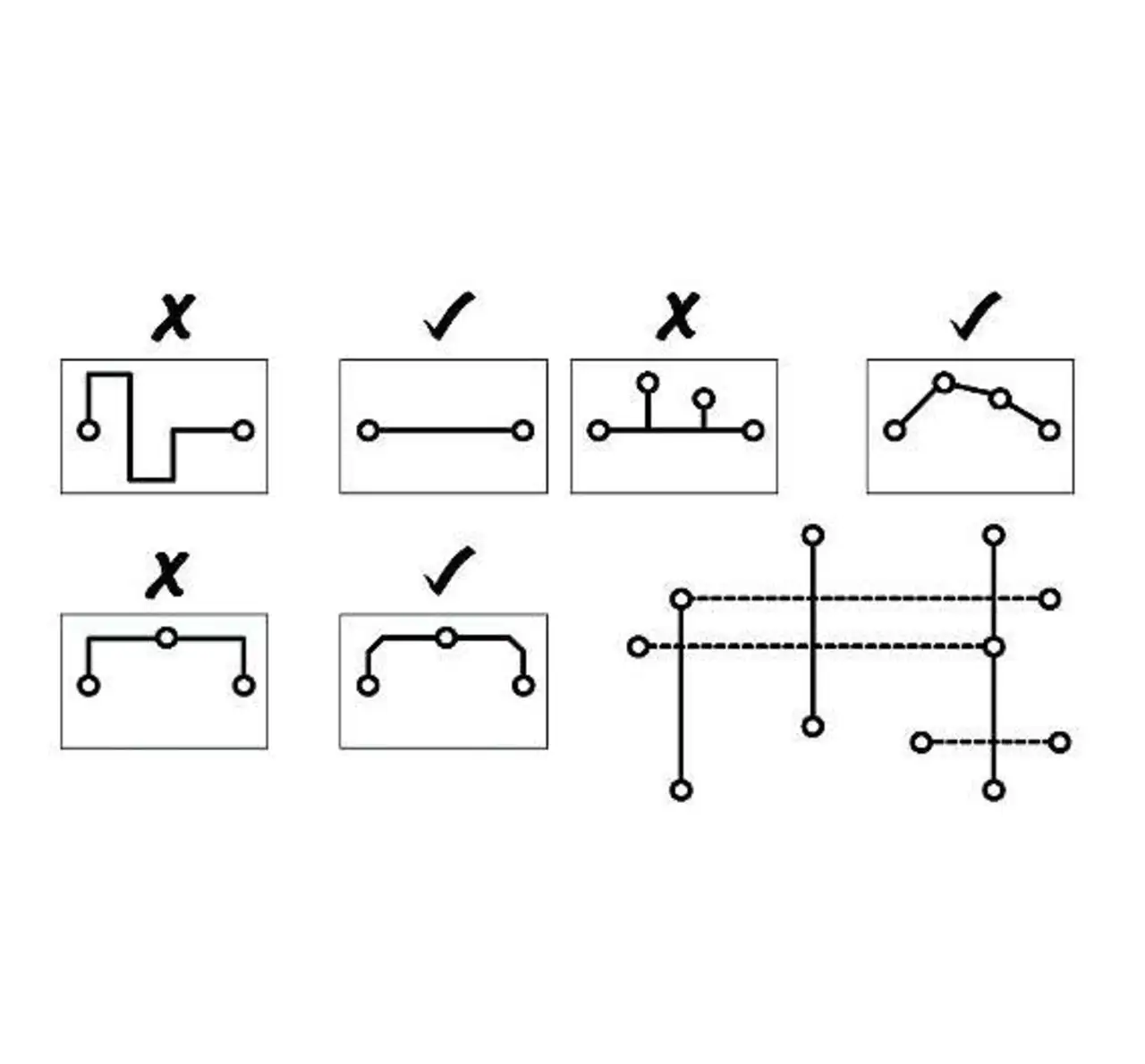

Leitungsabschlüsse innerhalb der Platine und lose Leitungen über dem Board sind zu vermeiden. Wichtig ist, dass keinerlei Signale auf der Platine »frei verdrahtet« werden. Um Resonanz innerhalb einer Signalleitung zu vermeiden, sollte die Länge der Verkabelung nicht in der Nähe von einem Viertel der Wellenlänge der Signalfrequenz liegen. Eine Begrenzung der Anstiegsrate (Slew Rate), also der Anstiegs- und Abfallzeiten an Signal- und Taktflanken, reduziert das Übersprechen, da scharfe Flanken ein breites HF-Spektrum erzeugen.

Bei der Optimierung des Leiterplatten-Layouts sind folgende Aspekte zu vermeiden: Schlitze, vor allem in Masseflächen oder in der Nähe von Strompfaden; eng angeordnete Leiterbahnen für Versorgungsleitungen, was eine hohe Impedanz und EMI erzeugt; das Überlappen von Versorgungsflächen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Letztere sollten von der gemeinsamen Masse getrennt sein, um das Systemrauschen und die Einkopplung zu verringern. Stichleitungen sind zu vermeiden, denn sie verursachen Reflexionen und Oberwellen (Bild 2). Auch Vias, Durchkontaktierungen und Lötaugen sollten nicht örtlich konzentriert auftreten. Leiterbahnen sollten nicht gewunden sein, selbst nicht zwischen den einzelnen Lagen, da diese eine sehr effiziente Empfangs- oder Sendeantenne bildeten. Auch »schwebende« Leiterbereiche sind zu vermeiden - diese fungieren als Quelle für elektromagnetische Abstrahlung (EMI).

Meist sind diese Bereiche zur Wärmeableitung eingefügt, wobei die Polarität nicht von Bedeutung ist. Der Entwickler sollte zur Sicherheit das Bauteil-Datenblatt überprüfen. Auch sollte er sicherstellen, dass alle Signalleitungen Streifenleitungen sind, und er sollte, wo immer möglich, eine Massefläche und eine Stromversorgungsfläche einfügen.

Zu bedenken ist auch, dass der Rückkehrstrom von einer Signalleitung in einer Massefläche darüber oder darunter »gespiegelt« wird. Diese Spiegelpfade sollten nicht unterbrochen oder kombiniert werden. HF-Leitungen sind so kurz wie möglich zu halten und zuerst zu verlegen. Leiterbahn-Gehrung (Abschrägung an den Kanten und Ecken) hilft dabei, die elektrische Felddichte zu verringern, was für das EMV-Verhalten nützlich ist.

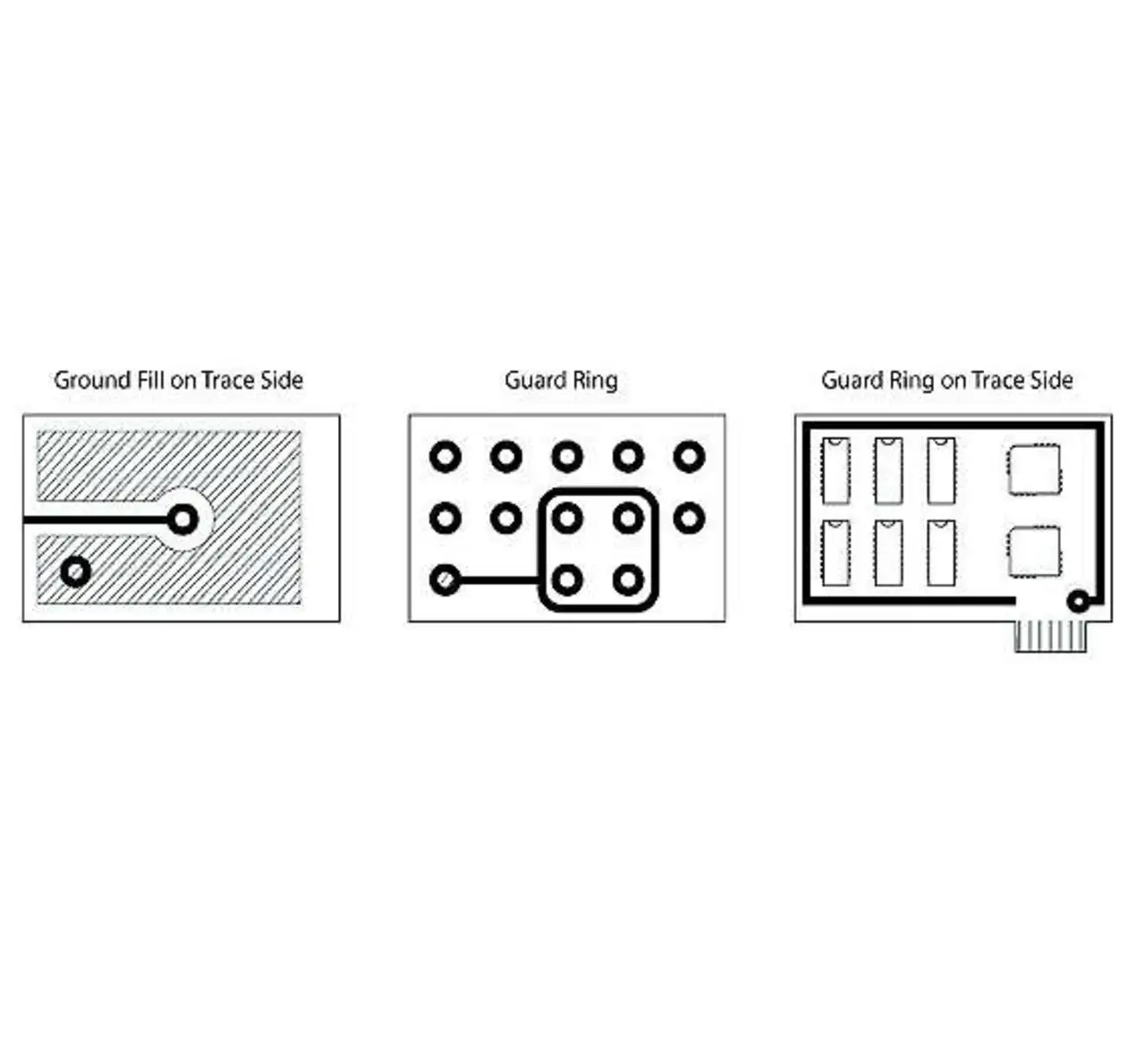

Ein letzter Tipp für Signalleitungen ist auch der rechtwinklige Verlauf der Leitungen zwischen benachbarten Ebenen. Alle diese Vorschläge sind in Bild 2 zusammengestellt. Bei empfindlichen Bauteilen und Anschlüssen eignen sich ein umgebender Schutzring und eine Massefläche (Bild 3). Ein Schutzring um Leiterbahnebenen verringert die Abstrahlung von der Platine. Die Masse sollte nur an einem Punkt verbunden werden, der Schutzring sollte nicht anderweitig verwendet werden, also nicht zur Masserückführung von einem Schaltkreis.

Erwägungen zu Bauteilen

Welche EMV-Überlegungen sind beim Einsatz bestimmter Bauelemente zu treffen? Zuerst sind die Bias- und die Pull-up/down-Komponenten in der Nähe der Treiber- beziehungsweise Bias-Punkte zu platzieren. Die Aussteuerung von Taktschaltkreisen sollte minimiert werden. Eine hervorragende Möglichkeit, die Kopplung zwischen einer Signalleitung und ihrer Rückleitung zu erhöhen und dabei Streufelder zwischen strom- und signalführenden Leitungen zu eliminieren, ist der Einsatz von Gleichtaktdrosseln.

Bauteilrauschen und Netztransienten lassen durch Entkopplung nahe den Versorgungsleitungen für die Chips reduzieren. Dazu eignen sich besonders Keramik-Vielschichtkondensatoren wegen ihrer geringen Impedanz sowie ihrer hohen Resonanzfrequenz und Stabilität. Wo möglich, sollten diskrete Bauteile für eine optimale Filterwirkung zum Einsatz kommen.

SMD-Bauteile sind zu bevorzugen, da sie geringere parasitäre und antennenähnliche Effekte an den Durchgangsbohrungen hervorrufen. Die Filterung von Kabeln und der Überspannungsschutz sollten an deren Enden erfolgen. Dies ist vor allem für die Verkabelung wichtig, die das System mit der Außenwelt verbindet. Wenn möglich sollten alle externen Kabel an der Gerätegrenze isoliert werden. Man kann die kapazitive Last an digitalen Ausgängen durch Verringern des Fan-out minimieren - vor allem bei CMOS-ICs. Dies verringert die Stromlast und Stromstöße pro IC.

Eine Abschirmung ist zwar für ein besseres EMV-Verhalten vorteilhaft, kann aber teuer sein und sollte daher nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Ist eine Abschirmung geplant, sollte sie bei schnellen Schaltkreisen, Netzteil-Komponenten und Low-Power-Schaltungen angebracht werden. In Frage kommen auch spezielle magnetische Abschirmungen oder »Bauchbinden« um Transformatoren oder Induktivitäten und elektrostatische Abschirmungen zwischen Transformatorwicklungen.

Allgemein sorgen eine minimal gehaltene Bandbreite aller Bauteile innerhalb eines Systems und die Isolierung von Schaltkreisen für eine geringere Störungsanfälligkeit und für weniger Störemissionen. Bauteile wie Transformator-Isolatoren, Standardinduktivitäten und Gleichtaktdrosseln bieten eine einfache Lösung für spezifische EMV-Probleme in einer bestehenden Schaltung. Induktivitäten eignen sich ideal, um Störungen auf Stromleitungen zu verringern und Signale mit hohen Strömen zu filtern.

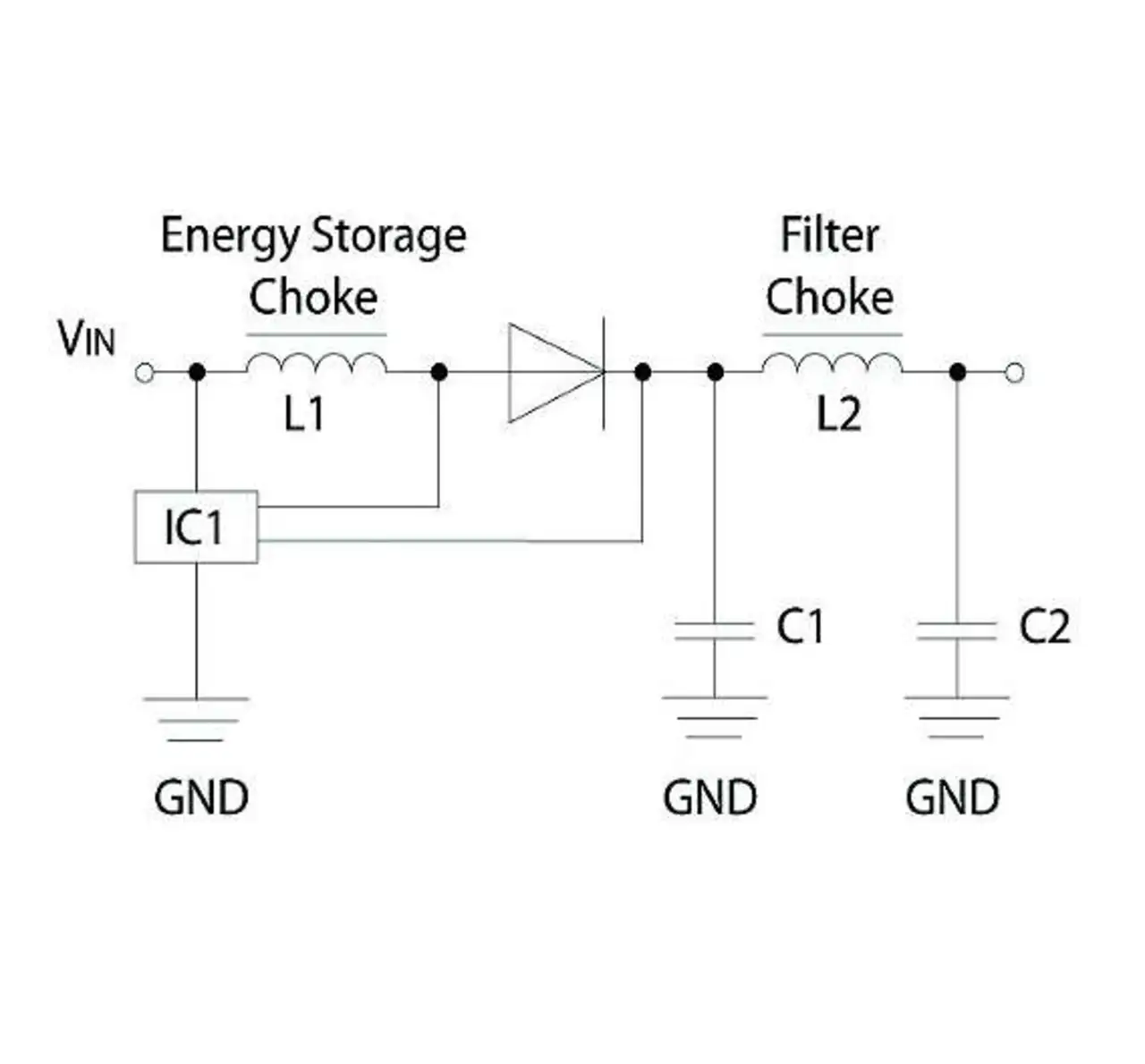

In Schaltnetzteilen dienen sie zur Energiespeicherung sowie als Netzfilter (Bild 4). Treten EMV-Probleme auf, empfiehlt sich der Einsatz einer ringförmigen oder abgeschirmten Induktivität. Ringspulen halten das Magnetfeld besser innerhalb ihres Kerns und weisen damit praktisch keine Feldabstrahlung auf. Aus dem gleichen Grund ist die Anfälligkeit einer Ringspule gegen EMI sehr gering.

Im Versorgungsbereich von Schaltkreisen bietet eine Induktivität zwischen der lokalen Versorgung und der Hauptversorgung eine gute Filterung und verringert das Rauschen dort angebrachter Schaltkreise. Dies verhindert eine Übertragung des Rauschens in die Netzleitung. Bei der Wahl der Induktivität sind die Strombelastbarkeit und die relative Schaltgeschwindigkeit des Schaltkreisbereichs zu berücksichtigen.

Generell sollte der geringste Induktivitätswert verwendet werden, der die gewünschte Filterwirkung erzeugt. Höhere Werte führen zu niedrigen Eigenresonanzfrequenzen, was Oszillationen und Schaltungsstörungen hervorrufen kann. Ein Widerstand an der Induktivität ist oft nützlich, um den Q-Wert der Filterschaltung zu senken und um Oszillationen zu dämpfen.

Niedrige Induktivitäten weisen auch weniger DC-Verlust auf und erzeugen bei Lastwechseln geringere Transientenspannungen. In Signalleitungen mit reaktiven Lasten oder Treibern kann ein angepasster Abschluss erforderlich sein, der einen passiven, reaktiven Schaltkreis erfordert. Der Frequenzgang der Last/Treiber muss dabei bekannt sein, lässt sich aber durch ein einfaches RCL-Netzwerk anpassen.

Um die Störaussendung zu mindern, lassen sich Induktivitäten auch in Verstärker-Bias-Netzwerken einsetzen (Bild 5). Mit einer Induktivität im Bias- oder Kompensationskreis lässt sich ein Filter in den Schaltkreis einfügen, ohne das Signal mit zusätzlicher Induktivität zu belegen. Deren Wert ist sorgfältig zu wählen, die Platzierung nahe dem Verstärker ist entscheidend. Diese Methode eignet sich zum Filtern von HF-Störungen, vor allem bei Video- und TV-Signalen.

Gleichtaktdrosseln

Gleichtaktdrosseln werden in Signalleitungen eingesetzt, um Gleichtaktrauschen oder EMI auf Kabeln oder induzierte Störungen aus Signalbahnen zu beseitigen. Die Drossel sollte so nah wie möglich am Treiber-/Empfängerschaltkreis angeordnet werden oder am Eintrittspunkt eines Signals auf der Platine. Die Drossel unterdrückt die Interferenz auf Signal- und Rückleitungen (induzierte EMI) und lässt die erwünschten Gegentaktsignale und den Gleichstrom passieren.

Die Wahl der richtigen Induktivität hilft auch, die Anpassung der charakteristischen Leitungsimpedanz aufrechtzuerhalten. Zudem dient sie als Filter zur Bandbreitenbegrenzung des Abschlusses. Auf Versorgungsleitungen verringern Gleitaktdrosseln die Gleichtakt-EMI. Gegentaktrauschen lässt sich damit ebenfalls herausfiltern, indem eine Gleichtaktdrossel gewählt wird, die bewusst so gestaltet ist, dass sie eine weniger perfekte Kopplung zwischen den Wicklungen aufweist. Dies führt zu einer Leckinduktivität, die auf jeder Leitung wie eine Gegentaktdrossel fungiert.

Der wichtigste EMV-Vorteil beim Einsatz eines Signaltransformators ist die Isolierung zwischen einer Signalleitung und den dazugehörigen Schaltkreisen. Dies trifft vor allem dort zu, wo eine Signalleitung die Platine oder das System verlässt. Dies gilt für Signale, die angesteuert oder empfangen werden, da die Isolierung das Gleichtaktrauschen verringert und die Potenzialdifferenzen von Masse oder Signal zwischen Systemen eliminiert werden.

Über den Autor:

Paul Lee ist Director Engineering bei Mutata Power Solutions.